太陽光発電投資かぁ。2,000万円の投資で、年間50万円のお金が入ってくるのか。。しかも、全額ローンが組めるなんて。いいなぁ。

でも詐欺もあると聞くからなぁ。。。どうしよう。

大きなお金を支払う投資なので、太陽光発電所ができる最後の最後まで不安ですね。

太陽光発電投資をされている方は、皆様少なからず不安を持っておられます。

太陽光発電投資は、投資の中でも安定しているとよく言われますが、投資である以上、リスクがあり、最終的には自己責任になります。だからこそ、しっかりと事前に知識を得て、対策を取る必要があります。

今回は、太陽光発電投資をお考えの皆様のために、太陽光発電投資ではどのような詐欺があるか、実際の詐欺事例も交えお伝えします。

そして、リスクを減らすための対策をお伝えします。

太陽光発電投資は、株や債券と違い儲かる人がいれば、一方で損をする人がいるというゼロサムゲームではなく、しっかりとした知識を得て実施すれば利回りを10%確保できます。

こちらの記事を読んで、しっかりと対策を取り、次への一歩を歩んでいきましょう!

1 太陽光発電投資でよくある詐欺のパターン

太陽光発電投資で詐欺にあって、最初に契約金を支払って、結局太陽光発電所も所有できず、お金も戻ってこないということがあります。

この話だけ聞くと、詐欺だと決めつけてしまいそうですが、詐欺は立件することが非常に難しいといわれています。

犯罪として立件するためには、最初から騙すつもりがあったかどうかが焦点になります。

本当に、契約金をもらって太陽光発電所を設置するつもりがあった場合は、詐欺にはなりません。

立件が難しい詐欺ですが、その中でも太陽光発電所投資でどのような詐欺があったか、ご紹介していきます。

1-1 架空の投資案件をでっち上げ、騙されてしまう

今回は、過去に実際にあった詐欺についてお話しします。

●実際にあった架空案件投資詐欺

実際にインターネットで存在しない架空の太陽光発電所分譲案件を紹介し、その案件に関する説明会を開催した業者いました。

説明会に集まった人にはリスクはないことを説明して、手付金数百万円を先着20名といいながら少なくともその倍以上の人々から集め、最終的には太陽光発電所を建設せず、お金も返さないということがありました。

この架空詐欺にあった方々は、集団で訴訟を起こしましたが、こういった詐欺の場合は、立件が難しいため敗訴し結局手付金の数百万円は返金されていない状況です。

この業者は今でも、社長を変えながら逃げ回っているという噂を聞きます。気を付けてください。

このような詐欺に引っ掛からないためには、事前に業者を見極める必要があります。

1-2 実際にある案件を契約させ、計画倒産してしまう

このケースの場合、電力、経産省への申請書、設置予定の土地などは実際存在する案件を、お客様に提案し、契約します。

そして、契約金を払った段階で計画倒産させ、お金を持って夜逃げしてしまうというということありました。

結局、支払った数百万円の契約金は、戻ってきませんでした。しかも、太陽光発電所も手に入れることができませんでした。

犯罪として立件するためには、最初から騙すつもりがあったかどうかが焦点になります。

こちらも、先ほどの詐欺同様、立件することが難しいケースです。

何度もいいますが、このような業者に依頼しないように、事前にじっくり調査する必要があります。

1-3 発電シミュレーションをよく見せて騙されてしまう

施工業者や部材業者に依頼すると無料で発電シミュレーションをしてくれます。

また、分譲太陽光発電所の購入をお考えの場合は、すでに発電シミュレーション済みで、だいたい年間の発電電力量がわかります。

●発電シミュレーション

ほとんどの業者は、正直でまじめなシミュレーションをします。

稀にいる悪徳な業者だと、発電シミュレーションをよく見せ、儲かると思いこませ、太陽光発電所を購入させようとするケースがあります。

自分でもだいたいの年間発電電力量を計算することができます。あまりにも、業者と自分の発電電力量が違う場合は、別の業者に発電シミュレーションを依頼するなどして、納得いくまで、確かめましょう。

そちらの方法については、2章でお伝えします。

1-4 不当に高額な工事費など、契約内容が悪質

こちらのケースの場合は、詐欺かどうかは難しいですが、高い部材や工事費の見積を出し、契約させるというケースがあります。

このケースの場合、購入者の勉強不足もあります。まずは、太陽光発電投資に関する知識を身に着け、一般的な価格を知るということが大事になってきます。

支払いに関しても、施工時に一度にすべて支払ってくれという業者もありますが、たいていの場合、契約時○○%、中間○○%、終了時○○%と、3回か4回に分け支払う場合がほとんどです。

このような知識を身に着け、できるだけリスクを下げる努力が必要となってきます。

1-5 メンテナンスフリーといわれ火事なってしまうパターン

一昔前までは、太陽光発電設備のメンテナンスは必要ないとよく言われていました。

●パネルの汚れが原因で火災になってしまった

その言葉を信じ、メンテナンスをしていなかった結果、上記の画像のように太陽光パネルから火が出て火事になってしまいました。

ひどい場合は近くに置いてあったごみに引火して全焼してしまったということがあります。

どのようなメカニズムで発火するかというと、太陽光パネルの上に、鳥の糞や枯れ葉が付着すると、影ができます。

通常通り、太陽光が当たっているときは問題ないのですが、影になった場合、影の部分は電流が通るための、抵抗部分になってしまいます。

その影の部分が抵抗になると、電流が流れるたびに、その部分はどんどん熱くなっていきます。

汚れた部分は非常に高温になる為、枯れ葉があると発火してしまうことがあります。

このように、メンテナンスを怠ったために売電収入が一時的に減少したり、最悪の場合、一定期間全く売電できないということがあります。

その様なことが無いように、日ごろからメンテナンスをすることが重要となります。

次の章では、これらを防ぐ方法について説明していきます。

2 詐欺ではないが思わず騙されたと思ってしまうパターン

この章では、詐欺ではないが、思わず騙されたと思ってしまうようなパターンについてお伝えします。

2-1 詐欺ではなく業者が倒産してしまうパターン

騙すつもりがないのに、太陽光発電所を施工前、施工中に施工会社が倒産してしまうというパターンがあります。

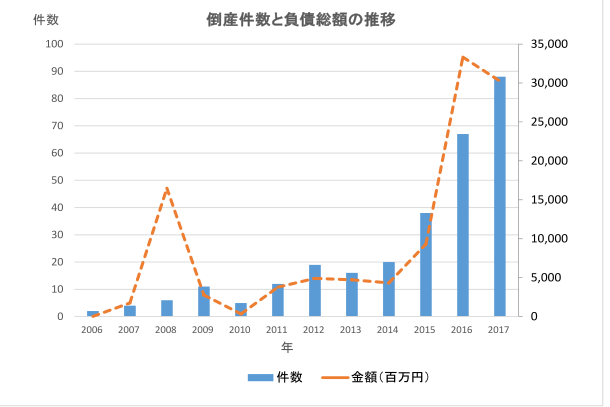

2012年から、固定価格買取制度の全量買取が始まり、固定買取価格が2012年40円/kWh~2018年では18円/kWhまで下がりました。

価格が下がったこともあり、太陽光発電関連業者の倒産件数は、年々増えてきています。

●2017年度の太陽光発電業者の倒産件数

出展:帝国データバンク

上記のグラフのように2017年度 の倒産件数が過去最高となりました。

このように、倒産している会社が増えてきているので、財務的に厳しい会社に施工を依頼すると、施工前、施工中に会社が倒産してしまうということもあります。

依頼する業者に関しては、事前に調査し、できるだけこのようなリスクを下げましょう。

調査方法については、3章でお伝えします。

2-2 施工会社の工事が雑で、売電後不良により売電ロスが発生する

詐欺ではないですが、施工後にミスが発覚し、売電ロスが発生したというケースがあります。

例をあげると

●ブレーカーボックスの中に、鳥が巣をつくっていた。

●パワコン入力が1か所+-逆になっていた。

●ケーブルのコネクタがしっかりと接続されていなく火災が発生した

●軟弱な地盤の上に設置し、太陽光パネルが傾く

などです。

●ブレーカーボックスの中に、鳥が巣をつくっていた。

隙間があったため、そこから鳥が侵入し巣を作ってしまいました。

ほおっておくと、ショートして発火の原因にもなりかねません。

そうなると、もちろん売電ロスが発生します。

今回の場合は、鳥の巣を除去し、隙間を埋めることで発火することなく無事に対応が完了しました。

●ケーブルのコネクタがしっかりと接続されていなく火災が発生した

ケーブルのコネクタ部分が、しっかりと接続されておらずショートしてしまったというケースです。

もちろん、部品の取り換えがあるまでの時間、売電ロスが発生しました。

こちらのケースでは、コネクタ部分を交換し対応が完了しました。

●軟弱な地盤の上に設置し、太陽光パネルが傾く

地盤の固さを確認をせずに施工してしまった結果、架台が傾いてしまいました。

パネルが割れてしまったり、角度が変わってしまい大きな売電ロスにつながったというケースもあります。

このようなケースに合わないためにも、施工を任せてもいい業者か見極めることが非常に大事になってきます。

地盤の固さを確認をせずに施工してしまった結果、架台が傾いてしまいました。

パネルが割れてしまったり、角度が変わってしまい大きな売電ロスにつながったというケースもあります。

このようなケースに合わないためにも、施工を任せてもいい業者か見極めることが非常に大事になってきます。

3 太陽光発電投資の詐欺で騙されないための対策

投資は、リスクがつきものです。そして、投資なので最終的に、実行するかしないかは自己責任で決める必要があります。

だからこそ、しっかりと勉強をしてリスクに対する対策を行うことが重要となります。

この章では、詐欺で騙されないための対策をお伝えします。

3-1 まずは、販売元業者(施工業者)を徹底調査

太陽光発電の購入にあたって、まずは、購入をしようとしている販売業者や施工を依頼しようとしている施工業者がどのような業者か調べることが大事です。

最近は、インターネットである程度調べることができます。

ぜひ、事前に調査して悪い噂がないか、怪しいところがないかを確認し、少しでも違和感があれば、その業者から購入するのを辞め、別の業者を探すことをお勧めします。

業者の調査については、4つのパターンで確認することができます。

① インターネットで検索し、怪しい噂がないか確認する

② 法人として登記しているか確認する

③ 帝国データバンクで与信調査

④ 実際に業者と会う

具体的な調査方法については以下のURLにある、「2-1 まずは施工業者の調査しましょう」を参考にしてください。

④の実際に業者と会うということや、実際の設置現場に何度か足を運ぶということはとても重要です。

何度か会うことや、現場に行くことで、その業者のこともだんだんとわかってくる場合があるので実際に合いましょう。

3-2 発電シミュレーションを自分でしてみる

発電シミュレーションは、実はだれでも簡単に行うことができます。

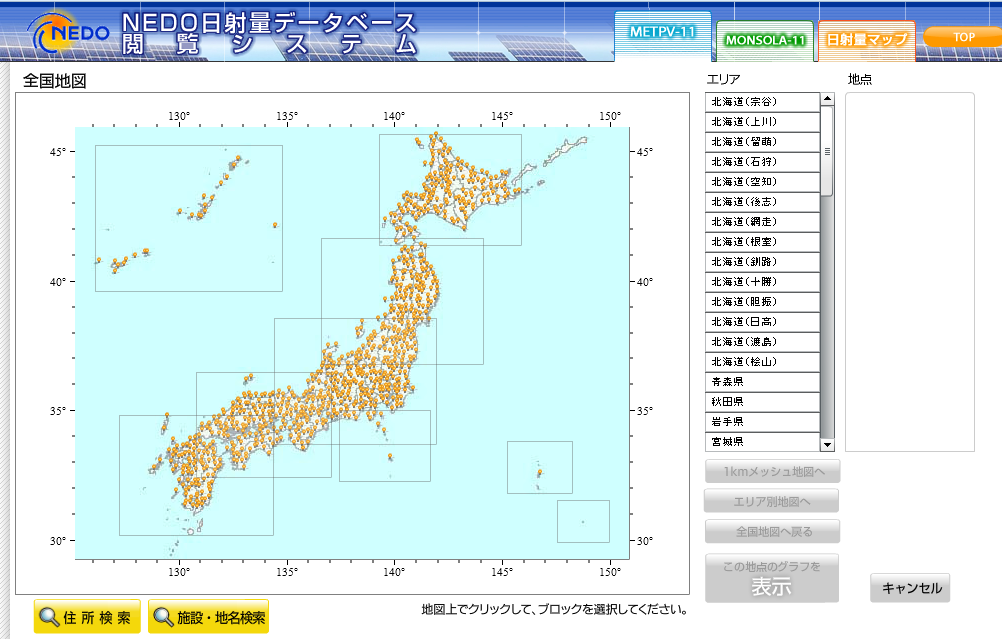

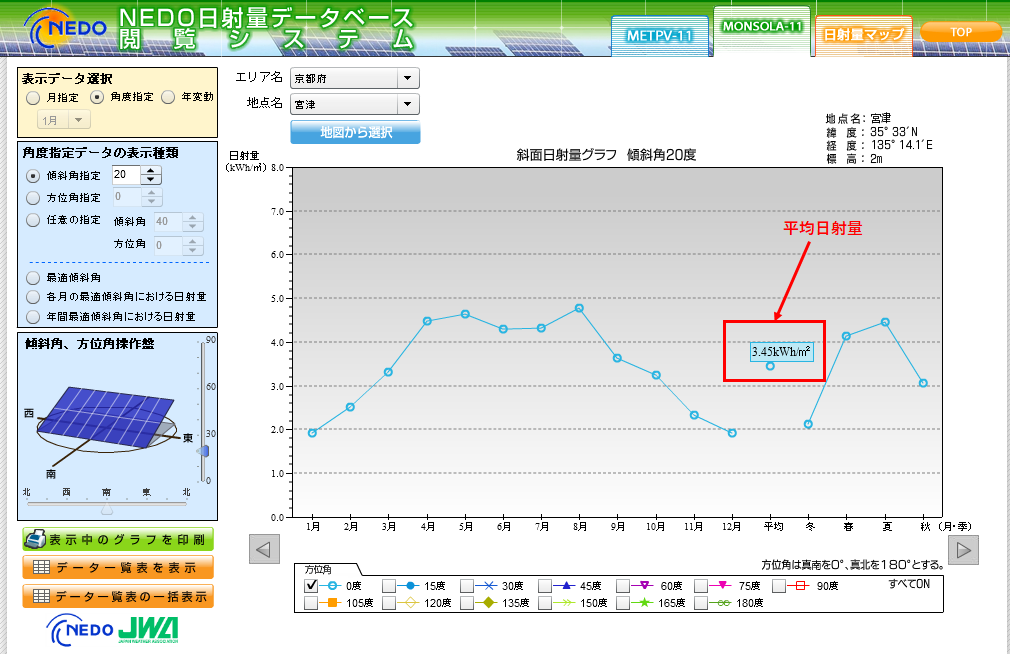

それは、NEDOのデーターを利用する方法です。

NEDOは、全国837か所における約30年分の日射量データーを蓄積しているので、データーの確度は信頼できます。

まずは最初にNEDOの日射量データベースのページを開いて下さい。

http://app0.infoc.nedo.go.jp/metpv/metpv.html

太陽光発電所設置予定カ所の日射量を知る方法は、こちらを参考にして実施してください。

上記記事に、詳細な利用方法が記載されています。

上記を参考に、お考えの土地で太陽光発電所を設置した場合、年間どれくらいの発電量になるかシミュレーションしてみましょう。

私の好きな、天橋立がある京都宮津市を例にしてみます

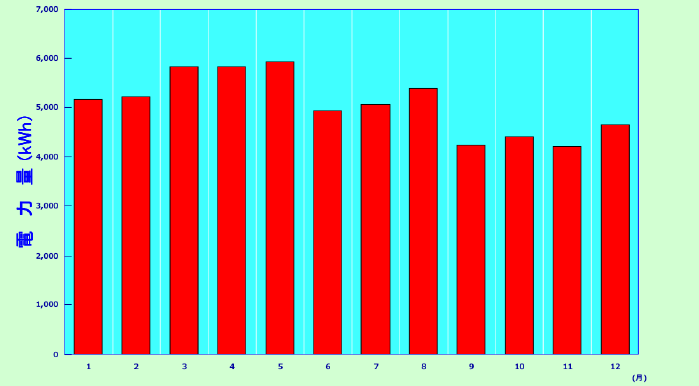

・京都宮津市の日射量データー

NEDOのシステムでは、このように条件を選択すれば、簡単に1日の平均日射量が表示されます。

京都宮津市の平均日射量は、3.45kWh/㎡となります。

●年間発電量の計算式

1年間の発電量=平均日射量✕365(日)✕太陽光パネルの容量(kW)✕0.8(ロス率20%)

上記の式に、平均日射量と、100kWの太陽光発電所を設置したとし計算してみると。

1年間の発電量=3.45(日射量)✕365(日)✕100(kW)✕0.8(ロス率20%)

=100,740kWh

●売電収入

1年間の売電収入=100,740(kWh)✕18(円/kWh)

=1,958,386円(税抜)

こちらの方法では、年間の発電量予測と売電収入予測がでます。

業者が出してきた、シミュレーションがこちらに近ければ問題がございませんが、あまりにもかけ離れている場合は、別の業者に再度依頼し、シミュレーションを出してもらうことをお勧めします。

3-3 施工業者の実績や施工業者との契約内容を事前に徹底確認

まずは、先ほどもお伝えしたように、調査が第一です。

●大手匿名掲示板を確認する

こちらの有名大手匿名掲示板では、匿名で口コミを書き込むことが出来るため、yahooの知恵袋やその他には書けないような情報、悪口まで掲載されています。

業者の悪い噂などの業者の名前もここには書いてあります。ただし、すべてが本当の情報という事もないので、情報の取捨選択は必要になってきます。

施工業者の情報も書いてあるので、依頼しようとしている施工業者を検索して悪い噂が無いか確認することをお勧めします。

●施工実績を確認する

2012年から太陽光発電所の設置が始まり、もう6年ほど経過しました。だいたいの施工業者であれば、実績も積んできています。

いままでの施工実績を確認することで、施工業者が施工ミスをするかしないかある程度、事前に把握することもできます。

まずは、ホームページや直接施工業者に実績数と社員数、電気工事士の数を確認しましょう。

例えば実績数に比べ、社員数が少ない時は、その施工業者は施工をほとんど下請けに任せているといことが分かります。

また、電気工事士の数が少ないのに、実績数が多いのも、下請けに任せている可能性が高いです。

下請けに任せていると技術が無いという事でもないですが、自分で施工されている業者よりは、技術は無い可能性が高いです。

施工した太陽光発電所を見学させてもらう、または、現在施工中の現場を確認することで、信頼しても大丈夫な業者か判断することもできます。

PVプランナー協会の認定を取っているかというのも参考にはなります。

http://pv-planner.jp/

ぜひ、実績を確認しましょう。

●竣工検査を実施する

竣工時に検査をすることで、ちゃんとした施工がされているか、太陽光発電所に問題がないか検査することができます。また、運用開始後に何かトラブルがあった場合、自然環境におけるトラブルか施工不良によるトラブルか判断することができます。

また、2016年末より太陽光発電所にも使用前の自主検査が義務化されているので必ず実施する必要があります。

設置を依頼した施工業者には、竣工時にしっかりと検査を実施してもらい、竣工検査成績書を作成してもらいましょう。

竣工検査成績書があれば、運用後メンテナンスにも使用できます。

そして、なにかトラブルがあった場合、施工不良かどうか判断する材料になります。

その他、施工業者の選定にはこちらの記事が参考になります。

3-4 メンテナンスは重要

定期的にメンテナンスを実施することで、先ほどご紹介した、不具合を事前に防ぐことができます。

また、太陽光発電所のメンテナンスは義務化されています。

平成29年4月から施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)等の一部を改正する法律法」(以下、“改正FIT法”と呼びます)が施行される以前から、発電事業者には太陽光発電所を適切に維持管理する義務がありました。

メンテナンスを怠り、大きな不具合が発生した場合、認定の取り消しになる可能性もあります。

認定を取り消されないためにも、メンテナンスは必須です。

メンテナンスは自分でもある程度実施することが可能です。また遠隔地の場合は、緊急の時に対応できないこともありますので、その場合は、業者に依頼することをお勧めいたします。

メンテナンスに関しては以下の記事が大変参考になります。

3-5 業者以外の情報源を持つ

詐欺などで騙されないためには、常に情報を仕入れることが重要になります。

もちろん、業者からの情報も大事ですが、一番は太陽光発電所オーナーから情報を仕入れることで、業者とは違った目線の情報が入りやすくなります。

太陽光発電ムラfacebookグループでは、1600名ほど(2018年6月現在)の太陽光発電投資に興味、または実際に発電所を複数持っておられる方の集まりです。こちらに参加することで、他のインタネットサイトでは得られない情報も入ってきます。

ご興味のある方は、ぜひ、参加してください。

●再エネでエネルギー自給率200%を実現する太陽光発電ムラ Facebookグループ

https://www.facebook.com/groups/156300574557387/

4 まとめ

大きなお金を支払う投資なので、太陽光発電所ができる最後の最後まで不安ですね。

しっかりと、知識を得て事前に対策をすることで、詐欺に合うリスクを限りなく小さくすことができることを分かっていただけたのではないでしょうか。

太陽光発電投資は、株や債券と違い儲かる人がいれば、一方で損をする人がいるというゼロサムゲームではなく、しっかりとした知識を得て実施すれば利回りを10%確保できます。

他の記事も読んで、太陽光発電投資での成功確率をどんどん上げていってください。

もちろん、ご相談がある場合は、以下のグループに参加されるか、または「太陽光発電ムラ市場」にお気軽にお問い合わせください!

コメント